インボイス制度とは基礎知識を解説

インボイス制度は、2023年10月からスタートした消費税に関する新しい仕組みで、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれています。

これまでの請求書等保存方式では、記載内容がある程度シンプルでも問題ありませんでしたが、制度開始後は「誰が発行したのか」「どの税率で取引したのか」「消費税額はいくらか」といった情報を、より正確に記録することが求められるようになりました。

具体的には、請求書や領収証などの書類に以下の情報が必ず記載されている必要があります。

- 登録番号(国税庁に登録した事業者番号)

- 取引年月日

- 取引内容(品目やサービス名など)

- 税率ごとに分けた金額とその消費税額

-

取引相手の名前や会社名

このように、インボイス制度は取引の透明性を高め、買い手側が正しく「仕入税額控除」を受けられるようにするためのものです。

特に消費税の複数税率が導入されている現在では、標準税率10%と軽減税率8%の区別を明確にする役割も担っています。

なお、インボイスを保存していなければ、買い手は仕入税額控除を使えない仕組みになっています。

そのため、制度の影響は大きく、個人事業主を含む多くの事業者に関わってきます。詳しい制度の解説は、国税庁が公表している資料に整理されています(出典:国税庁「インボイス制度の概要」)

個人事業主に求められる登録要件

インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」として登録を受けた事業者だけです。

この登録は、必ずしなければならないものではなく、任意とされています。

しかし、取引先が課税事業者の場合、登録していないと「仕入税額控除」ができなくなり、結果的に取引条件が不利になってしまうことがあります。

そのため、事実上は取引先との関係性や業界の慣習によって、登録が必要になるケースが多いと考えられます。

登録の手続きは、税務署に対して申請を行います。

紙の申請書を提出する方法もありますが、e-Taxを利用したオンライン申請が主流です。

申請が受理されると、事業者ごとに「T」から始まる登録番号が交付され、この番号は国税庁の公表サイトでも検索できるようになります。

登録を検討する際には、次の点を考慮すると判断がしやすくなります。

このように、登録するかどうかは単純な「する・しない」ではなく、取引先との関係や自社の経営状況を踏まえたうえで慎重に判断する必要があります

。登録することで取引先からの信頼を維持できる一方で、納税や事務処理の負担が増える点も見逃せません。

インボイス制度 領収証の取り扱い方法

領収証は日々の取引で多く使われる書類ですが、インボイス制度開始後は従来のままでは仕入税額控除の要件を満たせない場合があります。

適格請求書(インボイス)として機能させるためには、通常の領収証に加えて、以下の情報を必ず記載する必要があります。

- 適格請求書発行事業者の登録番号

- 取引年月日

- 取引内容(品目やサービス内容など具体的に)

- 税率ごとの取引金額とその合計

- 税率ごとの消費税額

-

取引先の氏名または名称

これらの要件を満たせば、領収証はインボイスとして認められ、受け取った側は仕入税額控除を適切に行うことができます。

とくに飲食業や小売業など、不特定多数の顧客に対して取引を行う業態では、すべての顧客名を記載することが現実的ではありません。

そのため、国税庁は「適格簡易請求書」という仕組みを用意しています。

これは買い手の氏名を省略できるなど記載項目が簡略化されており、少額・不特定多数の取引に適しています。

また、領収証の保存方法にも注意が必要です。

発行者は領収証の写しを7年間保存する義務があり、電子データでの保存も認められています。

その際は電子帳簿保存法のルールに従い、改ざん防止や検索性を確保する体制を整えることが大切です。

最新の要件や記載例は、国税庁の公式サイトで公開されています(出典:国税庁「インボイス制度に関するQ&A」)

まっさん

実務で不安に感じるときは、かならず公式の情報を確認して、間違いのない対応を進めるんが安心につながるで。

消費税の仕組みと個人事業主の関係

消費税の基本的な仕組みを理解することは、インボイス制度への対応を考えるうえで欠かせません。

消費税は「預かった税金から支払った税金を差し引いて納める」という仕組みで運営されています。

具体的には、売上で受け取った消費税額から、仕入れや経費にかかる消費税額を差し引いた差額を納付することになります。

この差し引きを行うためには、正確な記録が不可欠です。

インボイスはその証拠書類として機能し、仕入税額控除を受けるための必須要件となっています。

もしインボイスが保存されていなければ、たとえ仕入れや経費に消費税を支払っていても控除が認められないため、納税額が増える可能性があります。

一方で、売上が小規模な個人事業主には特例制度も用意されています。

例えば「簡易課税制度」では、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を用いて消費税額を計算するため、実際の仕入れや経費を細かく記録する必要がなくなります。

また「2割特例」では、売上にかかる消費税額の2割を納税額とする簡便な方法が認められており、制度導入後に急に課税事業者となった事業主の負担を和らげることができます。

これらの制度を活用するかどうかは、売上規模や業種、取引先の状況によって判断が分かれます。

特例を利用する場合にも、期限や要件が定められているため、必ず最新の公式情報を確認して対応することが大切です。

物知りクマ先生

国税庁の資料には、具体的な計算例や適用要件が詳しく整理されているよ。

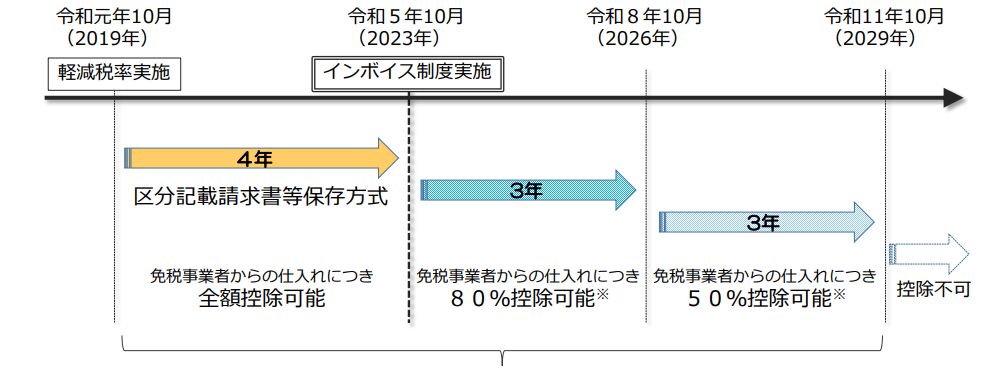

インボイス制度 経過措置の内容と期限

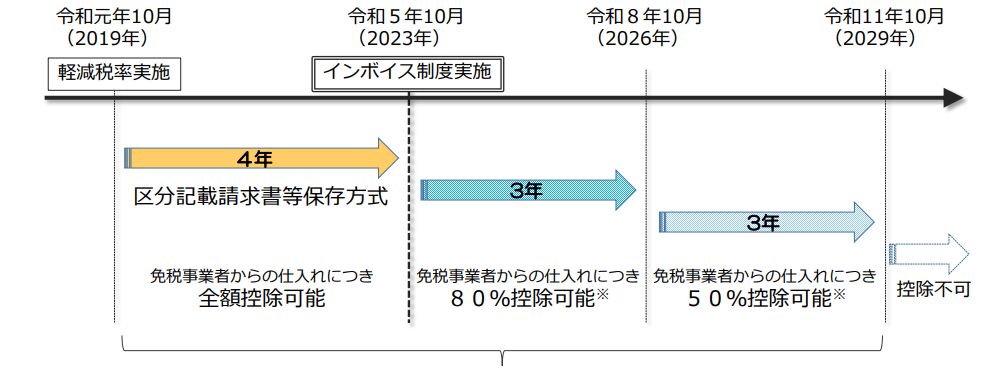

インボイス制度は事業者に大きな事務負担をもたらす可能性があるため、導入当初からすべてのルールを一度に適用するのではなく、段階的に移行するための経過措置が設けられています。

これは特に免税事業者から仕入れを行う課税事業者に配慮した制度で、仕入税額控除が一気に失われることで取引や経済活動に混乱が生じるのを防ぐ目的があります。

具体的な内容として、2023年10月1日から始まる最初の3年間(2026年9月30日まで)は、インボイスがなくても仕入税額の80%を控除することができます。

次の3年間(2029年9月30日まで)は控除割合が50%に下がり、その後は完全に控除できなくなる予定です。

つまり、約6年間にわたって段階的に仕入税額控除が縮小し、最終的にインボイス保存が必須となる流れになります。

出典:日本税理士連合会

この経過措置は、特に小規模事業者や免税事業者との取引を多く抱える業種にとって大きな意味を持ちます。

たとえば、フリーランスや小規模店舗との取引では、発注側の課税事業者がいきなり仕入税額控除を失うとコスト増加につながるため、この緩和策によって取引の急激な断絶を防げるのです。

ただし、経過措置はあくまで「一時的な猶予」にすぎず、期限が到来すれば控除が完全に認められなくなります。

そのため、今後の取引関係をどう維持するか、価格設定をどう見直すかといった戦略を早めに考えておくことが必要です。

詳細なスケジュールや制度の説明は、国税庁が公表している資料に整理されています(出典:国税庁「インボイス制度に関する経過措置」)

![]() は、多くの個人事業主に選ばれています。

は、多くの個人事業主に選ばれています。