- 個人事業主として初めての確定申告で何から始めればいいか分からない

- 青色申告と白色申告の違いやメリット・デメリットを理解できていない

- 会計ソフトを使った確定申告の流れや選び方を知りたい

- 申告の期限や必要書類など、具体的な手続きの手順に不安がある

このような悩みや疑問にお答えします

個人事業主として事業を始めたばかりの方にとって、確定申告のやり方は難しく感じるものです。

毎年のように「どこから手をつければいいのか」「会計ソフトは本当に必要なのか」と悩む人は少なくありません。

特に青色申告と白色申告のメリット・デメリットを理解していないと、せっかくの節税チャンスを逃してしまうこともあります。

しかし、実際のところ確定申告の仕組みは決して複雑ではありません。

基本を押さえ、会計ソフトをうまく活用すれば、簿記の知識がなくてもスムーズに申告を終えることができます。

本記事では、確定申告を初めて行う個人事業主の方に向けて、制度の基礎から実践的な準備・提出の流れまでを分かりやすく解説します。

【この記事を読んでわかること】

- 青色申告と白色申告の仕組みとそれぞれのメリット・デメリット

- 会計ソフトを使った効率的な確定申告の進め方

- 確定申告書の作成から提出までの具体的な手順

- 個人事業主が申告で損をしないための注意点とコツ

個人事業主の確定申告のやり方をわかりやすく解説

個人事業主が確定申告を行う理由と基本の仕組み

個人事業主は、会社員のように毎月自動で税金が源泉徴収されるわけではありません。

そのため、1年間の事業活動で得た所得を自ら計算し、税務署へ申告・納税する必要があります。

これが「確定申告」です。

確定申告の目的は、所得税を正しく算出し、納めすぎや不足がないようにすることにあります。

税制上、年間の「所得金額(売上-必要経費)」が基礎控除の48万円を超えると申告義務が発生します。

所得が48万円以下であれば控除内に収まり、税額は0円となるため、申告の必要はありません。

確定申告を行うと、納めすぎた税金が還付されるケースもあります。

たとえば、源泉徴収された報酬がある場合や、医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除などを受けることで税額が減少する場合です。

これにより、結果的に税金が戻ってくる「還付申告」が可能になります。

また、確定申告は事業の経営分析にも役立ちます。

申告のために作成する損益計算書や貸借対照表を通じて、売上・利益・コスト構造を可視化できるため、事業改善の指針にもなります。

確定申告は「義務」だけでなく「経営ツール」としても非常に重要なプロセスです。

なお、所得税法に基づく基礎控除や確定申告義務の詳細は、国税庁の公式サイトで確認することができます(出典:国税庁『所得税の基礎控除』)

個人事業主が確定申告を始めるための準備

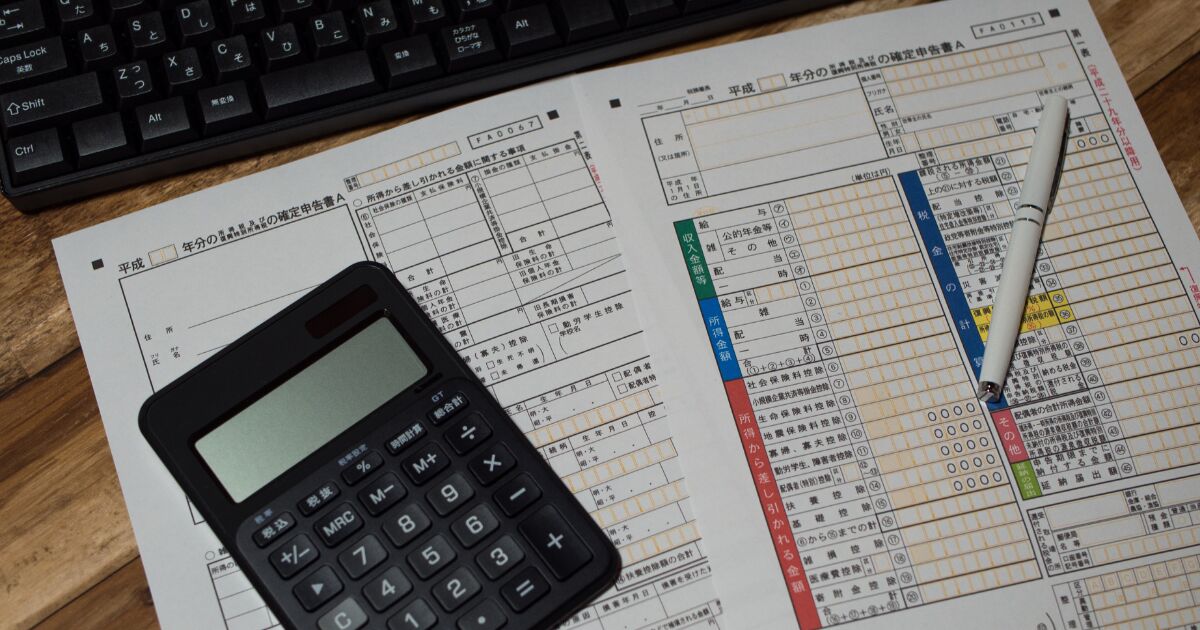

個人事業主として確定申告を行うためには、まず法的な手続きと記録体制の整備が欠かせません。

第一歩は、税務署に「開業届出書(個人事業の開業・廃業等届出書)」を提出し、正式に個人事業主として登録することです。

この届出を行うことで、事業者としての税務上の地位が明確になり、青色申告などの優遇制度を利用できるようになります。

同時に提出しておきたいのが「青色申告承認申請書」です。

これを期限までに提出して承認を受けると、最大65万円の特別控除や、赤字の3年間繰越など、税制上のメリットを享受できます。

開業届と青色申告承認申請書は、税務署の窓口で紙で提出する方法のほか、e-Taxを利用したオンライン提出にも対応しています。

e-Taxを使うと、マイナンバーカードを活用して自宅から簡単に申請できます。

準備段階で特に重要なのは、帳簿付けの仕組みづくりです。

帳簿はすべての取引の記録であり、確定申告の根拠資料となります。

手書きでも可能ですが、ミスを防ぎ作業を効率化するためにはクラウド会計ソフトの利用が推奨されます。

近年では「やよいの青色申告オンライン ![]() 」「freee会計

」「freee会計 ![]()

![]() 」「マネーフォワードクラウド

」「マネーフォワードクラウド ![]() 」などが主流で、銀行口座やクレジットカードとの自動連携機能により、取引データの自動仕訳が可能です。

」などが主流で、銀行口座やクレジットカードとの自動連携機能により、取引データの自動仕訳が可能です。

これにより、会計知識が少ない人でもスムーズに申告書を作成できます。

また、領収書や請求書の保管も準備のうちに整備しておきましょう。

電子帳簿保存法の改正により、電子データのまま保存する場合の条件も緩和されています。

デジタル化を進めることで、申告業務をよりスムーズに行うことができます。

開業届と青色申告承認申請書の出し方と注意点

開業届は、事業を開始してから1か月以内に所轄の税務署へ提出します。

提出は無料で、書類は税務署の窓口でもらえるほか、国税庁のウェブサイトからもダウンロードできます。

提出先は、事業所の所在地を管轄する税務署です。

開業届の記入項目は「事業の種類」「屋号」「開業日」「職業」などですが、迷いやすいポイントとして「所得の種類」があります。

一般的な個人事業の場合は「事業所得」に○をつけます。

また、届出書の控えを受け取るために、提出時には返信用封筒(切手付き)を同封しておくとスムーズです。

「青色申告承認申請書」は、青色申告を行いたい年の3月15日までに提出する必要があります。

この期限を過ぎると、その年は青色申告が認められず、白色申告での対応になります。

青色申告を選択すると、複式簿記による帳簿作成が求められますが、代わりに65万円の特別控除が適用され、節税効果が高まります。

さらに、青色申告を選ぶと、家族への給与支払いを経費にできる「青色事業専従者給与」、赤字を翌年以降に繰り越せる「純損失の繰越控除」など、経営上のメリットが多数あります。

ただし、これらの特典を受けるには、帳簿や証憑を正確に保存し、期限内に申告を行う必要があります。

提出方法は

- 税務署窓口

- 郵送

- e-Tax

の3通りがあります。

特にe-Taxを利用すると、電子証明書を使ってオンラインで完結でき、控えの受領もデータで行えます。

提出期限を守ること、内容に誤りがないこと、この2点を徹底すれば、開業と同時にスムーズな税務管理が始められるでしょう。

白色申告と青色申告の違いとメリット・デメリット

個人事業主が確定申告を行う際には、「白色申告」と「青色申告」のどちらかを選ぶ必要があります。

どちらも同じ所得税の申告制度ですが、帳簿の付け方や受けられる控除額、節税効果に大きな違いがあります。

まず、白色申告は最もシンプルな申告方法で、開業初期や副業レベルの小規模事業者に向いています。

以前は記帳義務が緩く、年間の収支を簡単にまとめて提出するだけで済みましたが、現在は全ての白色申告者にも記帳と帳簿保存が義務付けられています(平成26年以降の改正)。

それでも、単式簿記(簡易的な記帳)で足りるため、会計の知識があまりない人でも対応しやすい点が特徴です。

ただし、控除額は青色申告より少なく、節税効果は限定的です。

一方、青色申告は、国が正式に承認した事業者だけが行える申告方法です。

こちらは複式簿記による記帳が求められますが、手間をかける分だけ税制上の優遇措置が非常に多いのが特徴です。

最大のメリットは、青色申告特別控除(65万円または10万円)が受けられる点です。

特に、電子帳簿保存法やe-Taxを活用して期限内に申告すれば、最大65万円の控除が適用されます(出典:国税庁『青色申告特別控除』)。

さらに、青色申告では以下のような追加特典があります。

- 赤字の繰越控除(最長3年間):今年赤字でも、翌年以降の黒字と相殺できる

- 青色事業専従者給与:家族への給与を全額経費として計上可能

-

30万円未満の資産を一括経費化できる(少額減価償却資産の特例)

これらの特典を活用すれば、事業規模が大きくなるほど税負担を軽減できるため、中長期的に見て青色申告の方が有利になるケースが多いです。

一方で、青色申告の注意点として、帳簿付けや会計管理に一定の手間がかかる点があります。

とはいえ、現在はクラウド会計ソフトの普及によって、複式簿記の知識がなくても自動で帳簿を作成できるようになっています。そのため、「白色申告から青色申告に切り替える」ハードルは年々低くなっています。

つまり、少額の売上でまず確定申告に慣れたい方には白色申告が向いており、今後本格的に事業を拡大したい方には青色申告を強くおすすめします。

自分の事業規模や今後の成長を見据えて、最適な方法を選択することが大切です。

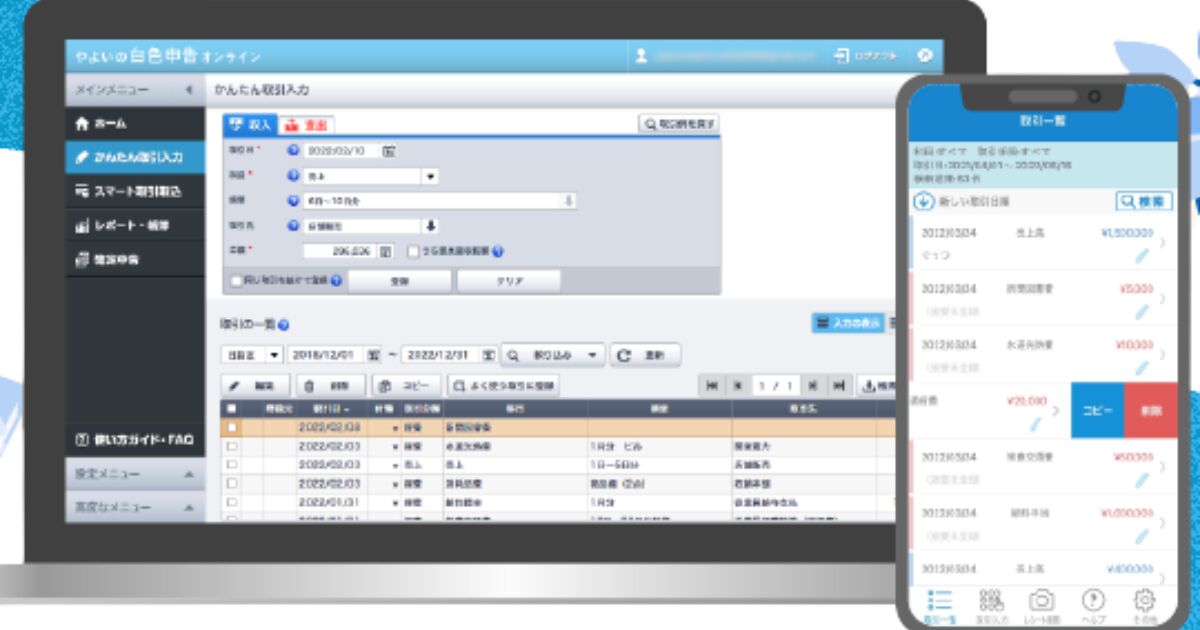

会計ソフトを使った確定申告のやり方の基本手順

画像出典:やよいの白色申告オンライン

画像出典:やよいの白色申告オンライン ![]()

確定申告の作業を効率化したい個人事業主にとって、会計ソフトの活用はもはや必須と言えます。

会計ソフトを使えば、簿記や会計の専門知識がなくても、日々の取引を入力するだけで自動的に仕訳・帳簿作成・申告書の作成まで完了します。

ここでは、会計ソフトを使った確定申告の一般的な流れと、選び方のポイントを詳しく解説します。

まず、基本の流れは次の5ステップです。

-

取引データの登録・自動連携設定

銀行口座・クレジットカード・電子マネーなどをソフトに連携させることで、取引情報が自動で取り込まれます。これにより、入力ミスや記帳漏れを防げます。 -

勘定科目の自動仕訳

AIが取引内容を自動判定し、勘定科目を仕訳します。たとえば、Amazonの請求なら「消耗品費」、ガソリン代なら「旅費交通費」などに自動分類してくれます。手動修正も可能です。 -

帳簿・レポートの自動作成

ソフトが日々の仕訳データを基に、「仕訳帳」「総勘定元帳」「損益計算書」などの帳簿を自動生成します。これらはそのまま青色申告書類に反映されるため、複雑な手作業は不要です。 -

確定申告書の自動作成とチェック

帳簿データをもとに確定申告書(青色申告決算書・収支内訳書)が自動作成されます。ソフトによっては、提出直前に入力漏れや不整合を自動で検出し、修正を促してくれる機能もあります。 -

e-Taxでオンライン提出

国税庁の電子申告システム「e-Tax」と連携してオンラインで申告が可能です。マイナンバーカードと電子証明書を使えば、税務署へ行かずに自宅から全て完結できます。

代表的な会計ソフトには、「やよいの青色申告オンライン ![]() 」「freee会計

」「freee会計 ![]() 」「マネーフォワードクラウド確定申告

」「マネーフォワードクラウド確定申告 ![]() 」などがあります。

」などがあります。

いずれもクラウド型で、スマートフォンからでも入力可能です。

特に近年は、銀行やクレカとのAPI連携精度が高まり、手入力の必要がほとんどなくなっています。

また、これらのソフトは、法改正や税率変更にも即時対応するため、最新の税制に沿った申告書を自動で作成できる点も大きな安心材料です。

特に2024年から改正された「電子帳簿保存法」にも対応しており、領収書の電子データ保存やタイムスタンプ付与も自動で行えます。

なお、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」も無料で利用できますが、事業規模が大きくなると自動化の面で限界があります。

そのため、今後継続的に事業を行う予定がある場合は、早い段階で会計ソフトを導入することが長期的な効率化につながります。

(出典:国税庁『e-Tax(国税電子申告・納税システム)』)

経費の考え方と正しく仕分けるポイント

個人事業主にとって経費は、課税所得を減らし節税につなげる重要な要素です。

経費とは「事業を行うために直接必要な支出」を指し、税法上では「その年の所得を得るために必要な費用」と定義されています。

つまり、私的な生活費や娯楽費など、事業と関係のない支出は経費として認められません。

経費にできる主な項目には、次のようなものがあります。

- 通信費:スマートフォン料金やインターネット回線費用など。事業利用分と私的利用分を分け、按分比率を明確にすることが重要です。

- 交通費・旅費:打ち合わせや営業訪問の交通費、出張時の宿泊費など。ICカード利用明細を記録しておくと証明が容易になります。

- 消耗品費:文房具、プリンター用紙、名刺など、使用期間が1年未満または10万円未満のもの。

- 光熱費:自宅兼事務所の場合は、電気・ガス・水道代のうち事業に使用している割合を算出して経費にできます。

-

接待交際費:取引先との打ち合わせにかかる飲食費など。ただし、過度な交際費は経費として否認される場合があります。

仕訳を行う際には、事業との関連性を客観的に説明できるかがポイントです。

税務調査時に「これは本当に事業に必要だったのか」と問われた際、合理的な説明ができない支出は経費として認められません。

また、経費として計上するためには証拠書類(レシート・領収書など)の保存が必須です。

金額、日付、取引内容、支払先が明確に記載されていることを確認しましょう。

電子取引データの場合は、「電子帳簿保存法」に基づき電子データのまま保存することも可能です。

クラウド会計ソフトを活用すれば、領収書を撮影して自動で仕訳に反映する機能も利用できます。

さらに、自宅をオフィスとして使用している場合は「家事按分(かじあんぶん)」の考え方が重要です。

たとえば、1日のうち8時間を事業に使用している場合は、電気代や通信費のうち3分の1程度を経費として計上できるケースがあります。

ただし、按分割合は業種や実際の使用状況により異なるため、根拠のある基準を設けることが大切です。

最後に、経費を正しく仕分ける最大のポイントは「一貫したルールを持ち、継続して運用すること」です。

毎月の記帳を怠らず、レシートをまとめて処理する習慣をつけることで、確定申告時に慌てることなく正確な帳簿を完成させられます。

経費の詳細な取り扱いについては、国税庁が公開する「必要経費の範囲」に関するガイドラインを参考にするとよいでしょう(出典:国税庁『確定申告書等作成コーナーよくある質問』)

スムーズに進める個人事業主の確定申告のやり方 実践ステップ

確定申告書の作成と提出方法をわかりやすく解説

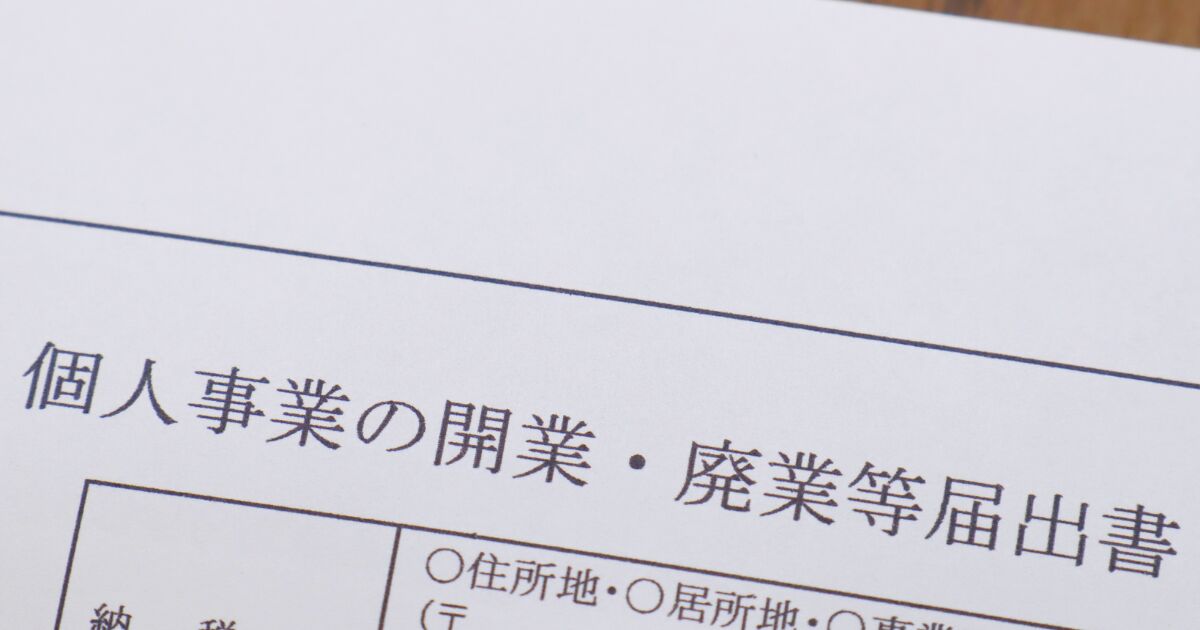

確定申告書の作成と提出は、個人事業主にとって一年で最も重要な税務手続きです。

正確な書類を期限内に提出することが、余計な追徴課税を避け、信頼できる事業者としての基盤を築く第一歩になります。

確定申告書を作成する方法は大きく分けて2つあります。

1つは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用する方法です。

公式サイト上で質問形式に答えていくだけで、自動的に必要な書類が作成されます。

インターネット環境があれば無料で利用でき、入力した内容に応じて税額が自動計算されるため、初心者にも非常にわかりやすい設計になっています。

もう1つは、会計ソフトでの自動作成です。

会計データをそのまま確定申告書に反映できるため、帳簿作成と申告書作成を一体化できる点がメリットです。

特に青色申告を行う場合は、複式簿記による帳簿を自動で反映してくれるため、正確性とスピードの両方を確保できます。

提出方法は3通りあります。

- 税務署に直接持参する:窓口で職員に確認してもらえる安心感があります。

- 郵送で提出する:遠方でも手軽に提出できますが、締切日の消印が有効期限になります。

-

e-Tax(電子申告)を利用する:マイナンバーカードと電子証明書を使い、オンラインで24時間提出が可能です。e-Taxでは、還付金の振込が早く、添付書類の省略など多くの利点があります。

提出期限は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。

期限を過ぎると延滞税や無申告加算税が課される場合があるため、余裕を持って提出するようにしましょう。

また、青色申告特別控除の65万円を受けるためには、e-Taxを利用して期限内に提出することが条件の一つとなっています。

提出後は、税務署からの問い合わせや内容確認に備えて、申告書と帳簿、証憑類を最低でも7年間保管しておく必要があります。

会計ソフトを使用している場合は、クラウド上にバックアップを残しておくと安心です。

確定申告の流れは、慣れてしまえば年々スムーズになります。

帳簿を毎月更新し、経費や収支の管理を怠らなければ、申告期には自動的に数字が整っている状態をつくることが可能です。

国税庁が提供するe-Tax公式サイトには、申告手順や電子署名の取得方法が詳しく掲載されていますので、初めての方は必ず確認しておきましょう(出典:国税庁『e-Tax(国税電子申告・納税システム)』)

個人事業主の確定申告に役立つ便利な会計ソフト比較

個人事業主にとって、確定申告を効率的に進めるうえで会計ソフトの活用はもはや必須といえます。

手書きの帳簿作成や手計算による仕訳はミスが発生しやすく、時間的な負担も大きいため、会計ソフトを使って自動化・効率化することが大きな時短につながります。

ここでは、主要な会計ソフトの特徴を比較し、初心者から中上級者まで自分に合ったツール選びのポイントを解説します。

まず、初心者におすすめなのが「やよいの白色申告オンライン」です。

登録だけでずっと無料で利用でき、シンプルな操作性と分かりやすいインターフェースが特徴です。

会計知識がなくても、ガイドに従って入力するだけで自動的に収支内訳書を作成してくれます。

初めて確定申告に挑戦する個人事業主や副業ワーカーに最適です。

次に、より本格的な青色申告に対応した「やよいの青色申告オンライン」。

こちらはクラウド型で、パソコン・スマホどちらからでもアクセス可能です。

複式簿記対応の帳簿を自動で作成し、最大65万円の青色申告特別控除に必要な条件も満たせます。

初年度は無料で利用でき、サポート体制も充実しているため、簿記初心者でも安心して使えます。

また、「freee(フリー)」は自動化機能に優れたソフトとして有名です。

銀行口座やクレジットカード、電子マネーなどと自動連携し、AIが勘定科目を自動で判定・仕訳します。

請求書発行から経費精算、確定申告書の作成までワンストップで対応できるため、ITリテラシーが高いユーザーやスマホ中心で作業したい方に向いています。

さらに、「マネーフォワード クラウド確定申告」は、会計以外の機能(請求書、経費管理、給与計算など)を統合したオールインワン型のクラウドサービスです。

複数の事業を並行して管理したいフリーランスや小規模法人代表にも向いています。

データの可視化やレポート機能が充実しており、日々の収支を分析することで経営判断にも活かせます。

選び方のポイントとしては、

- 会計知識の有無(初心者なら操作が簡単なもの)

- 利用デバイス(スマホ中心か、PC中心か)

- サポート体制(電話・チャットサポートの有無)

-

費用(無料期間や年間利用料)

を比較するとよいでしょう。

多くの会計ソフトは、無料トライアル期間(1か月〜1年)を設けています。

複数のソフトを試して、自分の事業スタイルに合った使いやすいものを選ぶことが、結果的に確定申告の効率を最大化するコツです。

なお、クラウド型の会計ソフトは最新の税制改正にも自動で対応するため、常に正しい税額計算ができる点でも安心です。

税理士に依頼する判断基準と費用の目安

画像出典:税理士ドットコム

画像出典:税理士ドットコム

個人事業主が一定の売上規模に達すると、自分で帳簿をつけて申告することが難しくなり、税理士への依頼を検討する段階に入ります。

一般的な目安として、年間売上が1,000万円を超える頃から税理士にサポートを依頼する人が増えます。

これは、売上1,000万円を超えると翌々年から消費税の課税事業者となり、税務処理が一気に複雑化するためです。

税理士に依頼する最大のメリットは、税務リスクの回避と節税効果の最大化です。

青色申告の複式簿記や、消費税の課税計算、減価償却、各種控除などを正しく処理するには専門的な知識が必要です。

税理士に依頼すれば、これらの手続きを代行してもらえるだけでなく、税法上の優遇措置を活用した節税アドバイスを受けられます。

結果として、報酬以上の節税効果を得られるケースも少なくありません。

また、税理士が関与していることで、税務署からの信頼性も高まります。

確定申告書に「税理士署名」が入ることで、税務調査のリスクが軽減される場合もあります。

特に経費の扱いが複雑な業種(ITフリーランス、コンサルタント、建設業など)では、専門的な助言が不可欠です。

税理士に支払う費用は、事業規模や地域によって幅がありますが、一般的な相場は以下のとおりです。

| 項目 | 年間の目安費用 | 備考 |

|---|---|---|

| 月次顧問契約(記帳代行込み) | 約10万円〜30万円 | 記帳・申告・相談対応を含む |

| 決算・申告のみ依頼 | 約5万円〜15万円 | 年1回の申告対応のみ |

| 消費税申告を含むプラン | 約15万円〜40万円 | 消費税対応事業者向け |

税理士選びのポイントは、事業内容を理解してくれるパートナーを見つけることです。

近年では、オンライン税理士サービス(例:税理士ドットコム ![]() など)を通じて、全国から自分に合った専門家を探すことも可能です。

など)を通じて、全国から自分に合った専門家を探すことも可能です。

メールやチャットでのやり取りを中心にすることで、コストを抑えつつ高品質なサポートを受けることもできます。

また、税理士への依頼は「全てを丸投げする」だけでなく、「会計ソフトの入力は自分で行い、最終チェックだけ依頼する」といったハイブリッド型の方法もあります。

これにより、コストを半分以下に抑えながら、正確な申告を実現できます。

税理士に依頼するかどうかは、「事業の規模」「経理に割ける時間」「税務への理解度」で判断すると良いでしょう。

特に売上が安定し、経費処理や節税を戦略的に考える段階に入ったら、税理士の力を借りることで、時間とお金の両面で大きなメリットを得られます。

消費税の申告や節税設計までまとめて相談したい方は、税理士紹介サービスで無料見積もりを取ると相場感がつかめますよ。

\消費税対応に強い税理士を無料で紹介/

![]()

期限を過ぎたときのリスクと延滞時の対応方法

確定申告の提出期限は*毎年3月15日(原則)と定められています。

この期日を過ぎてしまうと、申告義務を果たしていない「無申告状態」となり、法律上のペナルティが発生します。

個人事業主にとっては事業の信頼性にも関わる重要な問題のため、期限を意識して行動することが欠かせません。

期限を過ぎた場合に発生する代表的なペナルティには、以下の3つがあります。

- 無申告加算税

本来申告すべき期限を過ぎてから申告した場合、追加で課される税金です。税務署から指摘を受ける前に自主的に申告した場合は5%、指摘後の場合は15〜20%が加算されるケースもあります。つまり、自主的に早く申告するほど負担を減らせます。 - 延滞税

納付が遅れた期間に応じて課される利息のような税金です。延滞期間が2か月以内であれば年7.3%または特例基準割合+1%、2か月を超えると特例基準割合+7.3%が課されます(※税率は年度ごとに変動)。たとえば10万円の納税が1か月遅れると、数百円〜千円単位の延滞税が発生することもあります。 -

青色申告特別控除の減額・取消

青色申告者の場合、期限内に正しく申告しなければ最大65万円の青色申告特別控除が受けられなくなります。期限後申告になると、控除額が10万円まで減額されるか、要件を満たさず控除自体が無効となることがあります。

申告が遅れそうな場合は、放置せずにまず税務署に連絡しましょう。

やむを得ない事情(病気・災害・システム障害など)がある場合、「期限延長申請」を提出すれば猶予を認められることもあります。

また、期限を過ぎてもできるだけ早く申告・納付することで、加算税や延滞税を最小限に抑えられます。

なお、申告を怠り続けると、税務署から「督促状」や「調査の通知」が届き、最悪の場合には財産の差押えなどの行政処分が行われることもあります。

こうした事態を避けるためにも、日頃から帳簿を整え、申告期限の2週間前には書類を完成させるスケジュール管理を心がけましょう。

また、国税庁では災害や病気による期限延長制度を公式に定めています。

特例の対象や手続きの詳細は国税庁の公式ページに掲載されています(出典:国税庁『申告期限延長の手続』)

初めてでも安心の確定申告のやり方チェックリスト

初めて確定申告を行う個人事業主にとって、やるべきことが多く、何から手を付けてよいかわからないという不安を感じる方も多いでしょう。

そこで、確定申告を確実に進めるための基本ステップを、順序ごとに整理しました。

この流れを意識して準備すれば、申告直前に慌てることなくスムーズに完了できます。

① 開業届と青色申告承認申請書の提出

事業を始めたら、まず「開業届」を開業から1か月以内に税務署へ提出します。併せて「青色申告承認申請書」を提出すると、翌年以降に青色申告を選択できます。

青色申告は最大65万円の特別控除や家族給与の経費化など、節税効果が高いため、開業時に提出しておくのがおすすめです。

② 日々の帳簿の記録とレシート保管

取引をすべて記録し、証憑(レシートや領収書)を日付順に整理しておくことが基本です。

白色申告・青色申告どちらでも帳簿付けは義務化されています。

紙での保存も可能ですが、電子帳簿保存法に対応したクラウド会計ソフトを使えば効率的です。

領収書を撮影するだけで自動仕訳が行える機能を活用すると、入力の手間を大幅に減らせます。

③ 経費の整理と正しい仕訳

経費は、「事業に必要な支出」だけを計上します。

通信費、交通費、光熱費、事務用品など、業務関連の支出を正確に分類し、私的な支出を混在させないよう注意しましょう。

誤った仕訳は税務調査のリスクを高めるため、勘定科目のルールを確認しながら処理することが大切です。

④ 会計ソフトへのデータ入力

日々の取引をクラウド会計ソフトに入力すると、自動で帳簿や損益計算書、貸借対照表が作成されます。

銀行口座やクレジットカードと連携すれば、入出金データを自動取得でき、入力ミス防止にもつながります。

主なソフトには「やよいの青色申告オンライン ![]() 」「freee会計

」「freee会計 ![]()

![]() 」「マネーフォワードクラウド

」「マネーフォワードクラウド ![]() 」などがあり、それぞれ使いやすさやサポート体制に特徴があります。

」などがあり、それぞれ使いやすさやサポート体制に特徴があります。

⑤ 確定申告書の作成と提出

申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」または会計ソフトで作成できます。

提出方法は「税務署への持参」「郵送」「e-Tax(オンライン提出)」の3通りです。

特にe-Taxを使えば、マイナンバーカードを利用して24時間申告可能で、還付金も早く振り込まれます。

⑥ 納税期限(3月15日)の確認

所得税の納付期限も申告期限と同じ3月15日です。

金融機関の窓口やインターネットバンキング、e-Taxを通じた電子納税などで支払うことができます。

期限を過ぎると延滞税が発生するため、早めに納税準備を整えておくことが大切です。

この順序に沿ってスケジュールを立てれば、初めての確定申告でも安心して対応できます。

1〜2月のうちに帳簿を整理し、3月上旬には申告書を提出できるように逆算して計画を立てましょう。

少しずつ準備を進めることが、確実な申告とミスの防止につながります。

(出典:国税庁『確定申告書等作成コーナー』)

まとめ:個人事業主の確定申告のやり方の要点を総復習

この記事をまとめます。

-

個人事業主は年間の所得が48万円を超えると申告が必要

-

確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までの1か月間

-

青色申告を選ぶと最大65万円の控除を受けられる

-

開業届と同時に青色申告承認申請書を提出しておくと安心

-

青色申告は複式簿記が必要だが会計ソフトで簡単に対応できる

-

白色申告は記帳がシンプルで副業や小規模事業に向いている

-

経費の仕分けを正確に行うことで節税効果が高まる

-

会計ソフトを活用すると自動仕訳と帳簿作成が効率化できる

-

売上が1000万円を超えると消費税の課税対象になる

-

税理士に依頼する目安は売上1000万円を超えたタイミング

-

確定申告を怠ると無申告加算税や延滞税の対象になる

-

期限を過ぎると青色申告特別控除が減額される可能性がある

-

e-TAXを利用すれば自宅からオンラインで簡単に提出できる

-

郵送や時間外収集箱でも提出可能で柔軟に対応できる

-

会計ソフトを使い早めに準備することでストレスなく申告できる

\実際に現場で使っているハウスクリーニングおすすめ洗剤&道具/

独立開業を目指すとき、最初に悩むのが「どんな洗剤や道具を揃えればいいのか」「経理や顧客管理はどうするのか」、そして「一人で不安になったときに頼れる場所があるのか」という点ではないでしょうか。

私自身、開業当初は同じように迷い、必要のないものを買ってしまったり、逆に本当に必要な道具が抜けていて現場で困った経験があります。

また、事務作業に追われて時間を失ったり、孤独感に押しつぶされそうになったこともありました。

そうした失敗や試行錯誤を経て、「これだけは導入してよかった」と胸を張っておすすめできるものがいくつかあります。

それが 『洗剤・道具・会計ソフト・コミュニティ 』の4つです。

これらを揃えることで、作業効率が大きく向上し、顧客からの信頼も得られ、さらには安心して長く続けられる基盤が整いました。

私が現場で実際に使って「これは間違いなく役に立つ」と感じたものだけをまとめました。これから独立開業される方の参考になると思いますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

👉 『【保存版】独立開業して分かった!ハウスクリーニング必須アイテム』を詳しく見る

【この記事を書いた人】

清掃業歴20年以上、累計1万件以上の現場を経験。

大手清掃会社に14年間勤務し、現場管理やスタッフ育成、顧客対応を通じて豊富なノウハウを習得。

42歳で独立後は、住宅・オフィス・店舗清掃を中心に活動中。

このブログでは、清掃業での独立ノウハウ、集客術、現場トラブル解決法などを実体験に基づいて発信しています。