パワーポイントでチラシ作成を検討している人の多くは、「自分でも編集できる販促ツールを作りたい」「外注に頼むべきか迷っている」「デザインに自信がない」「集客効果のある作り方を知りたい」と感じているのではないでしょうか。

近年では、デザインソフトを使わなくてもパワーポイントを活用すれば、プロ品質のチラシを効率的に作成できる時代になっています。

しかし、作り方を間違えるとデザインバランスが崩れたり、情報が伝わりにくくなったりと、失敗や後悔につながるケースも少なくありません。

このような悩みを抱える方に向けて、本記事ではパワーポイントチラシ作成の基本から、デザインのコツ、依頼・外注のポイント、そして配布や改善までの具体的な流れをわかりやすく解説します。

自作・外注どちらを選んでも失敗を防ぎ、集客につながるチラシづくりの全体像をつかむことができるでしょう。

【この記事を読んでわかること】

- 自分で作る場合に必要な準備とデザインの基本

- 外注するときに伝えるべき要望や注意点

- 効果的なチラシ配布と販促の進め方

- 成果を分析して次回改善につなげる方法

パワーポイント チラシ作成でハウスクリーニングの集客を強化する方法

外注を決めた理由と制作のきっかけ

ハウスクリーニング業界では、物価高騰や原材料費の上昇により、価格体系の見直しを迫られるケースが増えています。

特に地域密着型でサービスを展開している事業者にとって、チラシは「顧客との最初の接点」を作る重要な営業ツールです。

しかし、価格改定に合わせて自作のチラシを更新しようとすると、デザイン作業に多くの時間がかかる上、印象的なレイアウトや訴求コピーを考える負担も大きくなります。

こうした背景から、限られたリソースを「営業活動」や「顧客対応」に集中するために、チラシ制作を外注する選択肢が注目されています。

デザインの専門知識を持つ制作者に依頼すれば、短期間で高品質なチラシを得ることができるうえ、視覚的な訴求力も格段に向上します。

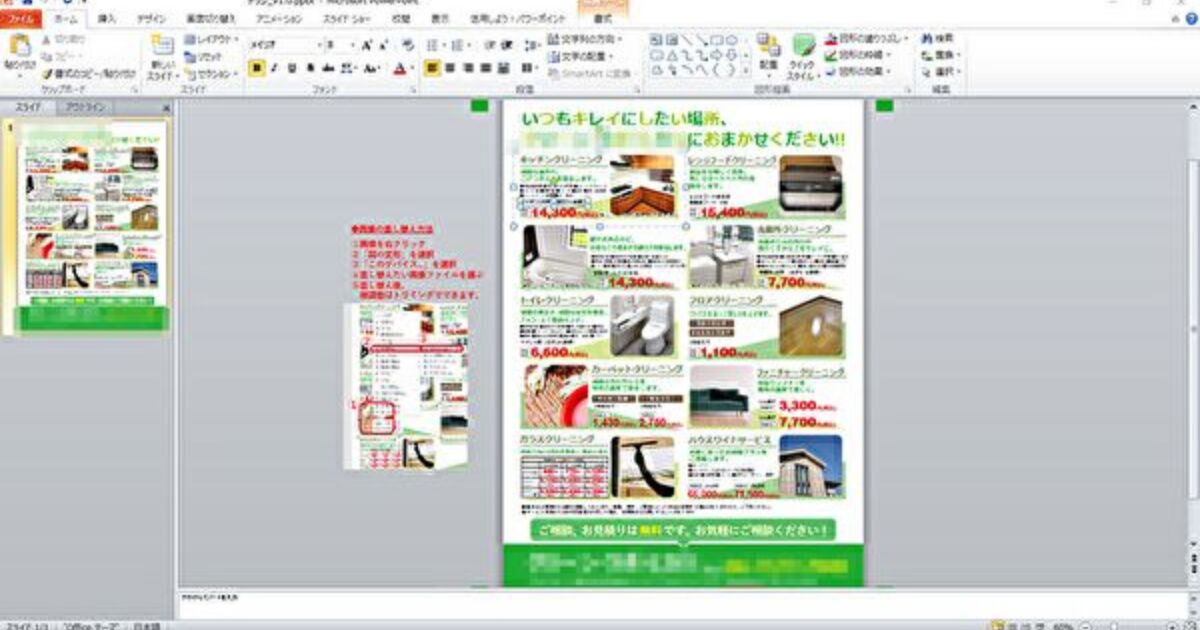

さらに、パワーポイント形式で納品してもらうことで、次回以降の価格変更やサービス内容の追加を自分で簡単に編集できる点も大きな利点です。

最近の中小企業庁の調査によれば、小規模事業者の約6割がデザイン制作を外部委託しており(出典:中小企業庁「小規模企業白書」)、その主な理由として「品質の向上」と「作業効率の改善」が挙げられています。

こうしたデータからも、外注によるチラシ制作は単なるコストではなく、経営効率を高める戦略的な投資といえます。

スキルシェアサービスを利用した依頼の流れ

現在では、デザイン業者に直接依頼しなくても、スキルシェアサービスを通じて個人クリエイターへ簡単に発注できる環境が整っています。

代表的なプラットフォームとしては「ココナラ」や「スキルマーケット」、そしてコミュニティ型のサービスである「リベシティ」などがあります。

これらのサービスは、依頼者と制作者をオンライン上でマッチングし、チャットやメッセージ機能を通じて柔軟なコミュニケーションが取れる点が特徴です。

依頼の流れは以下のように整理できます。

-

出品者の検索・比較:希望するチラシのイメージや予算に合わせて、複数の出品者の実績・評価を確認します。

-

見積もりとヒアリング:メッセージで要望を伝え、納期・料金・修正回数などを事前に確認します。

-

素材データの送付:既存のチラシやロゴ画像、掲載したいサービス内容を共有します。

-

制作と修正:初稿の確認後、修正依頼を行いながら完成度を高めていきます。

-

納品とデータ管理:最終データを受け取り、今後の更新に備えてバックアップを保管します。

特に、パワーポイント形式での納品を希望する場合は「編集可能データでの納品」を条件として明確に伝えることが重要です。

これにより、今後の価格改定やメニュー変更に柔軟に対応できる構成が実現します。

また、オンライン依頼では「著作権の扱い」や「再利用の可否」を確認することも大切です。

商用利用の明示を怠ると、後々トラブルの原因になる可能性があります。

依頼時に伝えた要望と制作条件

チラシ制作を外注する際、最も重要なのは「依頼内容を具体的に伝えること」です。

依頼者の意図があいまいなまま制作を進めると、完成品がイメージと大きく異なる結果になることがあります。

そこで、初回の打ち合わせやメッセージで以下のような条件を明確に提示しておくと、制作がスムーズに進みます。

- 納品形式の指定:パワーポイント形式(.pptx)で納品し、将来的に自分で文字や価格を編集できるようにする。

-

修正対応の回数と範囲:初稿後の修正回数やデザイン変更の範囲を事前に決めておく。

-

デザインの方向性:清潔感・信頼感を重視した配色やフォント、写真イメージのトーンを共有する。

-

使用目的の明示:ポスティング用か、店頭配布用か、デジタル配信用かを伝える。目的によって文字量やレイアウトが変わります。

-

納期とスケジュール管理:修正も含めた全体スケジュールを共有し、完成までの目安を明確にする。

さらに、依頼内容を文章化してドキュメントにまとめておくことで、認識のズレを防げます。

特に複数回の修正を想定する場合、「どの段階で何を確認するのか」を明確にしておくとトラブル防止に役立ちます。

また、納品データの権利関係についても確認が必要です。

多くのスキルシェアサービスでは、納品後の著作権は依頼者に譲渡されますが、例外もあるため、事前に利用規約を確認しておくことが推奨されます。

このように、具体的な要望を数値や目的で示すことが、理想的な仕上がりを得るための最も効果的な方法です。

制作過程とコミュニケーションの工夫

チラシ制作を外注する際に、最も重要になるのが制作者との「情報共有」と「コミュニケーションの質」です。

どれほど優れたデザイナーであっても、依頼者の意図や目的が正確に伝わらなければ、期待どおりの成果物にはなりません。

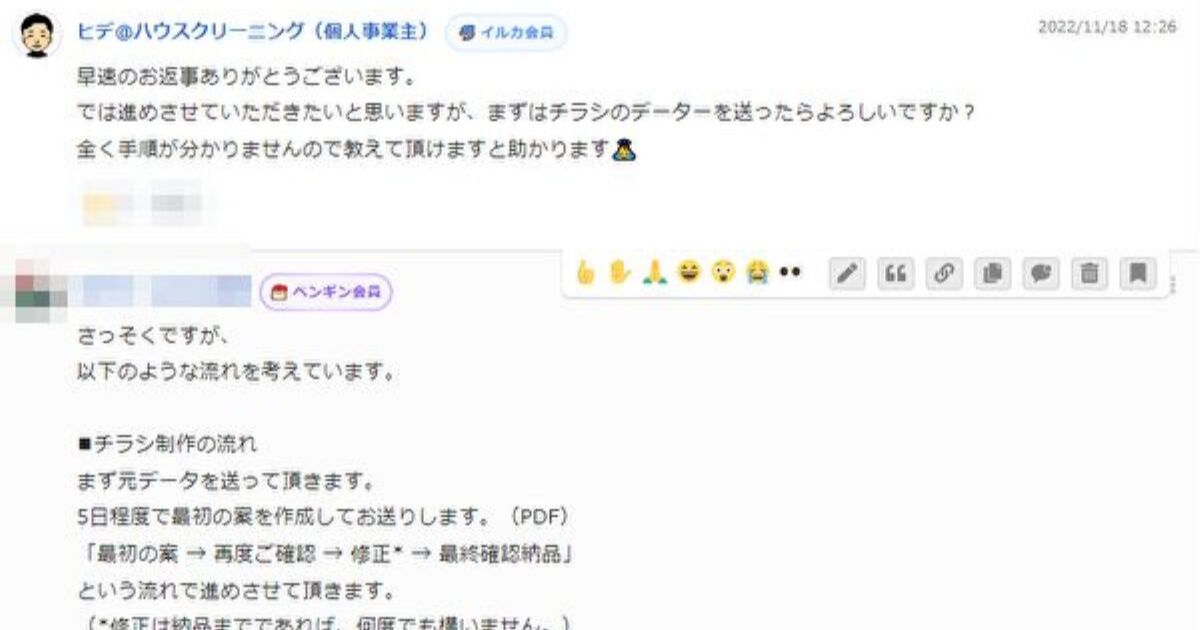

特にオンライン完結のスキルシェアサービスを利用する場合、対面での打ち合わせがないため、チャットでのやり取りが成果を左右する要因となります。

制作の流れは一般的に以下のような時系列で進みます。

-

初回ヒアリング(1日目)

サービス内容や想定ターゲット、チラシの目的(新規集客・リピート促進など)を明確化します。この段階で、依頼者が抱える課題を共有することが最も重要です。 -

素材提出と参考資料共有(2日目)

過去のチラシ、サービス写真、ロゴ、料金表などを送付します。ここで「どんな印象を与えたいか」を画像や文章で具体的に伝えることで、デザイナーの理解が深まります。 -

初稿提出とフィードバック(3〜4日目)

初回案を確認し、修正ポイントをできるだけ明確に提示します。曖昧な表現を避け、「文字の大きさ」「色のトーン」「配置バランス」といった具体的な指摘が効果的です。 -

修正対応と最終確認(5〜6日目)

修正案を確認し、最終的な構成・価格表記・連絡先などに誤りがないかをチェックします。この時点での細部の確認が、信頼性の高いチラシづくりに直結します。

チャットでのやり取りでは、要点を箇条書きで伝えたり、修正箇所をスクリーンショットで示すなど、「視覚的に共有する工夫」が有効です。

さらに、納期や修正回数の確認を明文化しておくと、双方の誤解を防げます。

コミュニケーションの精度を高めることが、結果として短期間で高品質なチラシを完成させる最も効率的な方法といえます。

リベシティーでチラシのデザインをお願いしました

画像出典:リベシティー スキルマーケット

画像出典:リベシティー スキルマーケット

リベシティーは自由な人生を目指す人が集まる仮想の街(コミュニティ)です。

お金の教育コンテンツを日々配信している「リベラルアーツ大学」が運営しています。

画像出典:筆者(チャットでのやり取りの一部です)

画像出典:筆者(実際に依頼したチラシデザインの一部を掲載しています)

パワーポイントでチラシをデザインしてもらいました。

価格やメニューなど自分で編集できるからすごくいいですね。

外注による時間短縮と品質向上の実感

チラシを自作する場合、構成設計・デザイン制作・印刷データの調整など、1枚の制作に平均10〜15時間以上かかることがあります。

これに対して外注を活用すると、同等のクオリティを2〜3営業日で仕上げてもらえることが多く、作業時間を約70〜80%削減できます。

この差は単なる「時間の節約」にとどまらず、経営者や個人事業主にとっては営業・顧客対応・SNS発信など、本来注力すべき業務に時間を再配分できるという点で非常に大きなメリットになります。

品質面でも、プロが制作するチラシは配色理論・フォント選定・視線誘導といったデザインの基礎理論に基づいて構成されており、「第一印象の良さ」や「訴求の明確さ」が自作と大きく異なります。

特に印象を決定づける要素である「ホワイトスペース(余白)」の扱い方や、ターゲット層に合わせたフォント選定は、デザイン経験がなければ見落とされがちなポイントです。

さらに、プロによるデータ作成では印刷時のトラブル(解像度不足やカラープロファイルのずれ)がほとんど発生しません。

印刷業者が推奨する300dpi以上の画像解像度やCMYKカラーモードなど、専門的な制作ルールを遵守しているため、仕上がり品質に安定感があります。

つまり外注は単なるコストではなく、業務効率と売上成果を同時に向上させる投資として考えることができます。

パワーポイント チラシ作成を活かして成果を最大化する実践ノウハウ

伝わるデザインとレイアウトの考え方

効果的なチラシデザインには、見た人の視線を自然に誘導し、最も伝えたい情報を一瞬で理解させるための「視線設計」が欠かせません。

一般的に人の視線は「Z型」または「F型」に動くといわれており、この動きを意識した情報配置が読まれるチラシの基本です。

たとえば、「キャッチコピー → サービス画像 → 料金 → 問い合わせ先」という流れを上から下、左から右へ自然に導くことで、読むストレスを感じさせずに訴求情報を届けられます。

また、ハウスクリーニング業界のチラシでは「清潔感」や「信頼感」を重視するデザインが求められます。

背景色にはホワイト・ブルー・ライトグレーなどを基調とし、余白を多めに取ることで清涼感を演出します。

フォントは明朝体よりも視認性の高いゴシック体を中心に使用し、見出しと本文でフォントのウェイト(太さ)を変えることで情報の階層を明確にします。

さらに、効果的なデザインには「コントラストの設計」も欠かせません。

重要な箇所(価格・キャンペーン情報など)は背景との色差を強め、視線を自然に引きつけるように配置します。

一方で、全体の配色は最大3色以内に抑えると統一感が生まれます。

このように視覚心理学とデザイン理論を融合させたレイアウト構成を意識することで、読みやすく印象に残るチラシを制作することが可能になります。

さらに、チラシの効果を高めるためには「CTA(行動喚起)」の配置も重要です。

電話番号やQRコードを紙面の下部中央に配置し、誘導文を添えるだけで問い合わせ率が向上します。

心理的ハードルを下げるフレーズ(例:「お気軽にご相談ください」「見積り無料」など)を入れるとさらに効果的です。

デザインは単なる見た目の美しさではなく、情報伝達と行動喚起のための設計技術です。

読者の視線・感情・行動を計算に入れたレイアウトが、結果的に反応率の高いチラシを生み出します。

価格とサービス内容を効果的に見せるコツ

チラシにおける価格やメニューの見せ方は、顧客の信頼と購買意欲を左右する最も重要な要素のひとつです。

特にハウスクリーニングなどの生活密着型サービスでは、「明瞭さ」「比較のしやすさ」「安心感」の3点を意識したレイアウト設計が鍵となります。

まず意識すべきは、価格情報を“隠さない”ことです。

料金が明示されていないと「高そう」「追加費用がありそう」という不安を与えます。

明朗会計を前面に打ち出すことで、顧客の心理的ハードルを下げることができます。

たとえば、「基本料金+オプション料金」を表形式でまとめることで、サービスの全体像が一目で分かる構成になります。

また、複数メニューを掲載する場合は「比較のしやすさ」を意識したデザインが効果的です。

たとえば、横並びの料金表やアイコン付きの一覧にすることで、どのプランが自分に合うかを直感的に判断できます。

このとき、最も売りたいメニューは中央に配置し、背景色や枠線で軽く強調すると視認性が高まります。

さらに、「価格訴求」と「価値訴求」のバランスも大切です。

単に「安い」ことを強調するのではなく、「時間短縮」「プロ仕様の洗剤使用」「安心の損害補償」など、価格の裏付けとなる価値要素をセットで示すことで、納得感が生まれます。

加えて、心理的な「アンカリング効果(比較基準による判断の偏り)」を活用するのも有効です。

例えば、最上位プランを左側に配置し、次に標準プランを見せると、後者が相対的に「お得」に見える効果が生まれます。

最後に、価格表の近くには安心感を与える要素を必ず配置しましょう。

たとえば、「出張費無料」「見積り無料」「キャンセル料なし」などの短いコピーを入れるだけで、顧客の不安を軽減し、問い合わせ率が上がります。

明快で誠実な料金提示こそが、チラシ全体の信頼性を高める最も効果的な手法です。

ターゲットに刺さるキャッチコピーの作り方

キャッチコピーはチラシの中で最も注目を集める要素であり、数秒で読者の関心を引く「一言の武器」です。

効果的なコピーを作るためには、まずターゲットの属性と心理を徹底的に理解することから始めます。

ハウスクリーニングの場合、主要な顧客層は30〜60代の主婦層や共働き世帯が中心であり、「時間がない」「掃除が大変」「信頼できる人に頼みたい」という共通のニーズがあります。

そのため、コピーの設計では感情に訴える「ベネフィット訴求」が重要です。

たとえば、「たった2時間で家中ピカピカ」「もう掃除に休日を奪われない」といった具体的なメリットを提示することで、読者の“理想の状態”をイメージさせます。

また、言葉選びには「即効性」と「安心感」のバランスが求められます。

たとえば、「プロの技で頑固な汚れも一掃!」というように、強い動詞(例:一掃・解決・変える)を使うと行動喚起が高まります。

一方で、「安心」「丁寧」「誠実」などの柔らかい表現を併用することで、サービス業としての信頼性を維持できます。

キャッチコピーを作成する際には、3層構造で考えるのが効果的です。

-

メインコピー(感情を動かす)

例:「もう自分で掃除しなくていい」 -

サブコピー(理由や裏付け)

例:「プロ仕様の洗剤と高圧スチームで徹底洗浄」 -

CTAコピー(行動を促す)

例:「今すぐ無料見積りを!」

この三段構成により、興味喚起 → 理解 → 行動という流れが自然に生まれます。

また、読み手の心理的抵抗を減らすために、「あなた」「お客様」といった二人称を使うことも効果的です。

直接語りかけるスタイルにすることで、読者との距離が縮まり、信頼関係を築きやすくなります。

最後に、効果検証も忘れてはいけません。

チラシ配布後に反応率(問い合わせや予約件数)を計測し、複数のコピーを比較して成果を分析することで、より精度の高いキャッチコピーを作成できます。

マーケティングの基本原則である「検証と改善」を実践することで、言葉の力を最大限に引き出すことが可能になります。

チラシを使った営業と販促の実践方法

チラシは地域密着型ビジネスにおいて、依然として高い集客効果を持つ販促ツールの一つです。

デジタル広告の普及によってオンライン集客が主流になりつつありますが、実際の生活導線上で「手に取って読まれる紙媒体」は、信頼性・認知度の向上において依然として強い影響力を持ちます。

特にハウスクリーニング業界のように「地域性」と「安心感」が重視される業種では、チラシ営業が非常に有効です。

まず、チラシ配布の効果を最大化するためには、配布エリアの選定が重要です。

無作為に配るよりも、ターゲット層の居住エリアを明確に特定することで反応率を高められます。

たとえば、ファミリー層が多い戸建て住宅地や、共働き世帯が多い新興住宅地では「時間の節約」や「清潔な住環境維持」といったメッセージが響きやすい傾向があります。

逆に、単身世帯が多いエリアでは「手軽さ」や「低価格訴求」が有効です。

次に、配布のタイミングも成果を左右します。

年末の大掃除シーズンや春先の引っ越し時期は、ハウスクリーニング需要が特に高まるため、配布開始の1〜2週間前にエリア投下するのが効果的です。

曜日や時間帯も考慮するとよく、週末前や給料日直後はサービス検討率が上がる傾向にあります。

さらに、チラシとデジタル施策の連携も欠かせません。

チラシにQRコードを設置して、ホームページやLINE公式アカウントに誘導する仕組みを整えることで、オンライン上の行動データを取得しながら顧客との関係性を深められます。Q

Rコードは紙面の右下や中央下部に配置し、「今すぐ見積もり」や「LINEで簡単予約」といった行動喚起の言葉を添えるとクリック率が向上します。

また、SNSとの連携も効果的です。

チラシにInstagramやX(旧Twitter)のアカウント名を掲載し、施工事例やビフォーアフターの写真を投稿することで、紙媒体では伝えきれない“視覚的な信頼”を補完できます。

特に地域名をハッシュタグ化(例:「#大阪ハウスクリーニング」)することで、検索経由での新規顧客獲得にもつながります。

最後に、顧客フォローの導線を設計することが、リピート率向上のカギとなります。

チラシで初回割引を案内した顧客に対して、1〜2か月後に再配布やメール連絡を行うと、リピート率が約1.8倍に上がるという調査結果もあります。

紙とデジタルを融合した“ハイブリッド販促”を実践することで、短期的な集客だけでなく、長期的な顧客関係の構築が可能になります。

効果測定と次回改善のための振り返り

チラシ配布を単発で終わらせず、次回につなげるためには、効果測定と改善サイクルの確立が欠かせません。

感覚的な評価ではなく、具体的な数値に基づいた分析を行うことで、次回の販促費用を最適化できます。

まず、チラシの効果を測定する最も基本的な方法は、反応率(レスポンス率)を算出することです。

これは、「配布枚数に対して問い合わせや予約に至った件数の割合」を示す指標で、一般的にポスティング広告の平均反応率は0.3〜0.8%とされています。

もし1万枚配布して50件の問い合わせがあれば、反応率は0.5%です。この数値を基準に、エリア・デザイン・訴求内容ごとに比較すると、次回改善の方向性が明確になります。

効果測定を正確に行うためには、問い合わせ経路を明確にする工夫が必要です。

例えば、チラシ専用の電話番号やQRコードを用意し、アクセス解析ツールでアクセス数や予約数を記録すれば、どの媒体から成果が上がっているかを可視化できます。

Googleアナリティクスなどの無料ツールを使えば、QRコード経由の流入データを簡単に確認できます。

また、反応率だけでなく「成約率」も併せて見ることで、より本質的な改善が可能です。

反応率が高くても成約に結びつかない場合は、価格設定や信頼要素(口コミ・実績掲載)に問題がある可能性があります。

一方で、反応率が低いが成約率が高い場合は、ターゲティングや配布エリアを最適化することで大きな成果が見込めます。

改善のプロセスでは、ABテスト(比較検証)の導入が有効です。

デザインやキャッチコピーを2種類用意し、同条件のエリアで配布することで、どの要素が成果に寄与しているかを特定できます。

ABテストを繰り返すことで、広告効率を少しずつ高めていくことができます。

さらに、定期的なデータベース化と振り返りを行いましょう。

配布エリア別の反応率、顧客属性、リピート率をエクセルなどで記録しておくと、次回の戦略設計が格段に容易になります。

この仕組み化こそが「継続的に成果を出すチラシ運用」の核心部分です。

総務省の統計によると、日本の世帯数の約6割が紙媒体の広告を週1回以上目にしており(出典:総務省統計局『社会生活基本調査』)、チラシ広告は今なお高い到達力を持つメディアです。

したがって、単に“作って配る”段階から、データを基に分析して改善する運用型マーケティングへと進化させることが、これからのチラシ戦略に求められています。

パワーポイント チラシ作成で得られる学びと成果の総まとめ

この記事をまとめます。

-

外注を活用することで作業時間を大幅に削減できる

-

プロのデザインは信頼感と成約率を高める効果がある

-

パワーポイント形式は自分で修正できる利便性が高い

-

スキルシェアサイトの利用で気軽に依頼が可能になる

-

依頼内容を明確に伝えることで満足度が向上する

-

写真や配色で清潔感と安心感を表現することが重要

-

ターゲット層に合わせた言葉選びが反応を左右する

-

料金表示は明瞭にして信頼を得るデザインを意識する

-

SNSやホームページと連動すると集客が加速する

-

反応率を測定して改善を続けることが成果につながる

-

チラシ配布のタイミングで印象が大きく変わる

-

定期的な更新で鮮度を保ちリピート率を上げる

-

外注費以上の時間的メリットが得られる

-

デザインを学ぶことで今後の制作力も向上する

-

最終的に自社ブランドの信頼と価値を高められる

\実際に現場で使っているハウスクリーニングおすすめ洗剤&道具/

独立開業を目指すとき、最初に悩むのが「どんな洗剤や道具を揃えればいいのか」「経理や顧客管理はどうするのか」、そして「一人で不安になったときに頼れる場所があるのか」という点ではないでしょうか。

私自身、開業当初は同じように迷い、必要のないものを買ってしまったり、逆に本当に必要な道具が抜けていて現場で困った経験があります。

また、事務作業に追われて時間を失ったり、孤独感に押しつぶされそうになったこともありました。

そうした失敗や試行錯誤を経て、「これだけは導入してよかった」と胸を張っておすすめできるものがいくつかあります。

それが 『洗剤・道具・会計ソフト・コミュニティ 』の4つです。

これらを揃えることで、作業効率が大きく向上し、顧客からの信頼も得られ、さらには安心して長く続けられる基盤が整いました。

私が現場で実際に使って「これは間違いなく役に立つ」と感じたものだけをまとめました。これから独立開業される方の参考になると思いますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

👉 『【保存版】独立開業して分かった!ハウスクリーニング必須アイテム』を詳しく見る

【この記事を書いた人】

清掃業歴20年以上、累計1万件以上の現場を経験。

大手清掃会社に14年間勤務し、現場管理やスタッフ育成、顧客対応を通じて豊富なノウハウを習得。

42歳で独立後は、住宅・オフィス・店舗清掃を中心に活動中。

このブログでは、清掃業での独立ノウハウ、集客術、現場トラブル解決法などを実体験に基づいて発信しています。